年末なので、当方が今年見に行った402の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。

・HUB IBARAKI ART PROJECT 2021作品発表 黒田健太「今、ここで、立ち尽くすために -now, here, nowhere-」(2021.9.26 茨木市福祉文化会館)

*選出作家:黒田健太

*チーフディレクター:山中俊広

詳細はこちらを参照されたいが、今回の選出作家である黒田健太(1995〜)氏が茨木市の街中でセッションしたストリートミュージシャンやダンサーと協働して舞台を作っていく──というプロセスから想像されるようなありきたりさから、ダンサーとしての身振り=思考のメタファーとしてのダンス((C)アラン・バディウ)によって極限まで遠ざかっていった舞台作品となっていたわけで、「「アート」と「公共性」」という非常にありふれたテーマに対する介入・批評(そう、これは作品という形態を取った批評でもあったのである)としてブリリアントであったと言わなければならないだろう。それにしてもかような作品を輩出したHUB IBARAKI ART PROJECTが来年以降誰を選出しどのようなプロジェクトを展開していくことになるのか、黒田氏によってハードルが異常に高くなった感があるだけに、ますます気になるところではある。

・「No Man’s Land──陶芸の未来、未だ見ぬ地平の先」展(2021.3.20〜5.30 兵庫陶芸美術館)

*出展作家:秋永邦洋、稲崎栄利子、かのうたかお、木野智史、金理有、谷穹、出和絵理、新里明士、林茂樹、増田敏也、松村淳、見附正康、山村幸則、若杉聖子、度會保浩

関西と東海・北陸で主に活動している若手〜中堅陶芸家を集めたグループ展といった趣だったこの展覧会。「No Man’s Land」というタイトルの含意以上に、ゼロ年代に活動を始めた作家を集めることによって、陶芸版平成美術展として(地域的な偏りはあるものの)意外と出来の良い展覧会となっていた。一般論として、工芸諸分野においてはゼロ年代から2010年代にかけて創作と受容、ファインアートとの関係の取り方をめぐる体制や作法などから作者が次第に自由になっていったのだが、とりわけ陶芸はこの間若手が活発にムーヴメントを牽引し(イケ⭐︎ヤンやへうげ十作など)、さらに──織部焼で今日にも名を残す古田織部(1543〜1615)を主人公にした山田芳裕氏のマンガ『へうげもの』のスマッシュヒットもあって──現在における若手の実践が歴史や伝統と地続きであることが狭い界隈を越えて可視化されたもので。そういった動きによってチャージされた現代陶芸の多様性と多産性を一望できる貴重な機会となったのだった。

・「堀尾昭子の現在」展(2021.9.19〜12.5 西脇市岡之山美術館)

後期の具体美術協会に参加し、現在に至るまで半世紀以上にわたって創作活動を続けている堀尾昭子(1937〜)御大。この展覧会ではそんな御大がここ二、三年に制作した作品が数十点並んでいた。いずれも紙や木、アクリル、鏡などを素材とした極小のオブジェで、ムダを極限まで削ぎ落としたソリッドなものとなっており、極小ながらも見応えは無限にあるわけで。堀尾御大が美術家として世に出た頃はミニマルアートの勃興期に当たり、その後ミニマリズムやポストミニマリズムといった諸潮流が現代美術においてひとつのトレンドをなしていくのだが、御大の作品はそれらと並行しているような相貌を見せながらも、しかし微妙なズレをともなったものとしてあり続けてきたし、現在もそうであることが一見即解であった。最終日になんとか時間を作って見に行って大正解。

・「フェミニズムズ」展&「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展(2021.10.16〜2022.3.13 金沢21世紀美術館)

*「フェミニズムズ」展出展作家

青木千絵、遠藤麻衣、遠藤麻衣×百瀬文、風間サチコ、木村了子、森栄喜、西山美なコ、碓井ゆい、ユゥキユキ

*「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展出展作家

岩根愛、木村友紀、小林耕平、さとうりさ、ミヨ・スティーブンス-ガンダーラ、長島有里枝、潘逸舟、藤岡亜弥、ミヤギフトシ、渡辺豪

詳細はこちらを参照されたいが、もともとひとつの展覧会として企画されていたのが紆余曲折あって二本立てとなったそうで、どういう形であれ開催にまで辿り着けたのは、金沢21世紀美術館の館長が女性(長谷川祐子女史)だからか。それはともかく「フェミニズムズ」展においてはいわゆる〈第三波フェミニズム〉以後の現代日本におけるアート/フェミニズムの多様性と多産性を体現した作家と作品が、「ぎこちない会話への対応策」展ではその〈第三波フェミニズム〉の勃興期〜展開期における社会-文化運動論的な文脈と交差させられるような作家と作品が並んでおり、アート/フェミニズムを同時性と歴史性という形で複眼的に見ることができるように構成されていたのは、かかる紆余曲折の思わぬ副産物であったと言えるかもしれない。かかる同時性と歴史性によって、欧米のムーヴメントのカーボンコピーではない日本のフェミニズム史の可能性が(多くのフェミニストが未だに否認している中で)示されたことは後々効いてくるだろう。

・「It’s a small world 帝国の祭典と人間の展示」展(2021.2.6〜28 京都伝統産業ミュージアム)

*キュレーター:小原真史

1905年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会において、アイヌ民族や沖縄県人、台湾や東南アジアなどの先住民族が「展示」されて物議を醸したという「人類館事件」については、文化人類学や民族学界隈においてときおり俎上に乗せられているようであるが、この展覧会では小原氏が近年発見したという、その人類館において「展示」されていた人々の集合写真を軸に、氏が収集してきた19世紀以来の万博や世界各地の博覧会で発売されていた絵ハガキやポスターなどを加えて、「人間の展示」が当時植民地主義・帝国主義の正当化のために広く行なわれていたことを示す展覧会となっていた。それを(京都での内国勧業博覧会のために整備された)岡崎公園内にある施設で行なうというのは、なかなかポイント高。特に第三共和制時代のフランスが万博を植民地主義の正当化のために大いに「活用」したのだが、そこではフランス革命以来の同国のレゾン・デタであった自由・平等・博愛や人権思想がそのまま帝国主義のイデオロギーとなっていたわけで、そこにも目配せを効かせた大量の史料によって「人類館事件」が特殊日本的なものにとどまらない問題を孕んでいることを見せるものとなっていたことも特筆すべきだろう。

・「編集者 宮内嘉久──建築ジャーナリズムの戦後と廃墟からの想像力」展(2021.3.22〜5.1*1 京都工芸繊維大学美術工芸資料館)

『新建築』誌の編集者として出発し、その後フリーとなって多くの建築書を手がけた宮内嘉久(1926〜2009)。その彼が書籍編集の傍ら、1970〜79年(と2002〜2005年)に発行していたミニコミ誌「廃墟から」に注目した展覧会。この「廃墟から」は建築のことに限らず、論説や身辺雑記、彼が当時読んでいた様々な分野の本からの引用などと内容が多岐にわたっており、今風に言うとブログやオウンドメディアといった相貌を見せているのだが、会場で実際にいくつかの号を読んでみると「建築」と「建築批評」から「(来るべき)建築運動」を展望するためのアジテーションといった趣が強かった。現在の視点から見ると時代的な限界も当然あるのだが、宮内においては、来るべき建築運動を〈68年革命〉に使嗾されつつしかし「廃墟」というイメージから語らざるを得なかったという矛盾は、現在においてこそ全く解決されていないものとして正面から見据えられなければならないだろう。来るべき建築運動もおそらくどこかで目指していたであろう市民=国民という等式が崩壊して久しい状況(現在の戦後民主主義=リベラルが否認し続けているのは、端的にかかる状況である)においては、特にそうである──そのようなことを考えさせられる。

・「二つの時代の平面・絵画表現 泉茂と6名の現代作家展」(2021.10.9〜31 Yoshimi Arts, the three konohana)

*出展作家:泉茂、今井俊介、上田良、加藤巧、佐藤克久、杉山卓朗、五月女哲平

詳細はこちらを参照されたいが、関西の美術館の常設展でだいたい一、二点展示されている(が、それ以上でもそれ以下でもない)前時代の画家というイメージが長年定着していた泉茂(1922〜95)の作品に対する解像度を高めていく試みをここ数年継続的に行なっていたYoshimi Artsとthe three konohanaが、周りの作家──それも、世代的に泉との同時代性や時代背景をほとんど共有していないような──を引き入れることで、ついに同時代の、現存作家としての泉茂という相貌を与えるに至ったことに、最初期からずっと両ギャラリーの試みを注視してきた者としては感慨深かった。「二つの時代」と銘打ってはいるものの、そこにあるのは紛れもなくひとつの平面・絵画精神であり、そのような「ひとつ」を圧倒的な理解力とクオリティで現出させた六人の出展作家の仕事には、当方も非常に勉強になったわけで。

・ミケル・バルセロ展(2021.3.20〜5.30*2 国立国際美術館)

スペインの画家ミケル・バルセロ(1957〜)の、日本では初とな美術館での個展として開催されたこの展覧会。当方は彼のことを全く知らないで作品に接する形となったのだが、大画面に大量の絵具(や様々なメディウム)をぶちまけるパワープレイな絵画でありながら、随所に絵としてまとめ上げるセンスの良さ──それは、マリ共和国に構えたアトリエで現地の人々を描いたドローイングや、油絵具で塗りつぶされたカンヴァスに強酸性の液体でササっと描いたポートレートにおいてとりわけ際立っていた──が垣間見え、土着的で初期衝動が全開なプリミティヴィズム系の絵画が苦手な者でも「見られる」ものとなっていたことに驚くことしきり。同じプリミティヴィズムを志向していても日本人はおそらく彼のように描くことはできないのではないか。その意味で世界にはまだ見ぬ強豪がたくさんいるものだと瞠目させられた。

・「TANKING MACHINE REBIRTH 90年代のヤノベケンジ」展(2021.5.29〜7.19 MtK Contemporary Art)

ヤノベケンジ(1965〜)氏というと、1970年の大阪万博の体験とサブカルチャーの記憶などを重ねてみせた特異なオブジェ作品で関西の現代美術界隈にデビューしたことで知られるが、そんなヤノベ氏の90年代の仕事の中でも特筆大書すべきものとなっている《TANKING MACHINE》の再制作と、自作のガイガーカウンターつき防護服でチェルノブイリを訪問する《アトムスーツプロジェクト》&そこから派生した諸作品の再展示からなるこの展覧会。個人的にはゼロ年代初頭、まだ万博公園にあった頃の国立国際美術館でこれらの作品には接したことがあるのだが、現在の視点から見たとき《アトムスーツプロジェクト》が全く別様の相貌をもって現われたことに驚くことしきり。個人的な記憶と切迫感だけでもってチェルノブイリを訪ねるところまで行き着いたヤノベ氏のようには、おそらく現在の日本においてはできないだろうと思わされた──現在では、何らかの批評理念(「ダークツーリズム」とか)や政治的・倫理的正しさに「エンゲージ」した形跡を介在させないと、間違いなく炎上案件になってしまうから──わけで、この少し前に近くの京都市美術館で開催されていた「平成美術」展(2021.1.23〜4.11)以上に「平成」を感じさせるものとなっていたと言わなければならない。あの頃、世界は確かに平ら(flat)に成っていたのである。

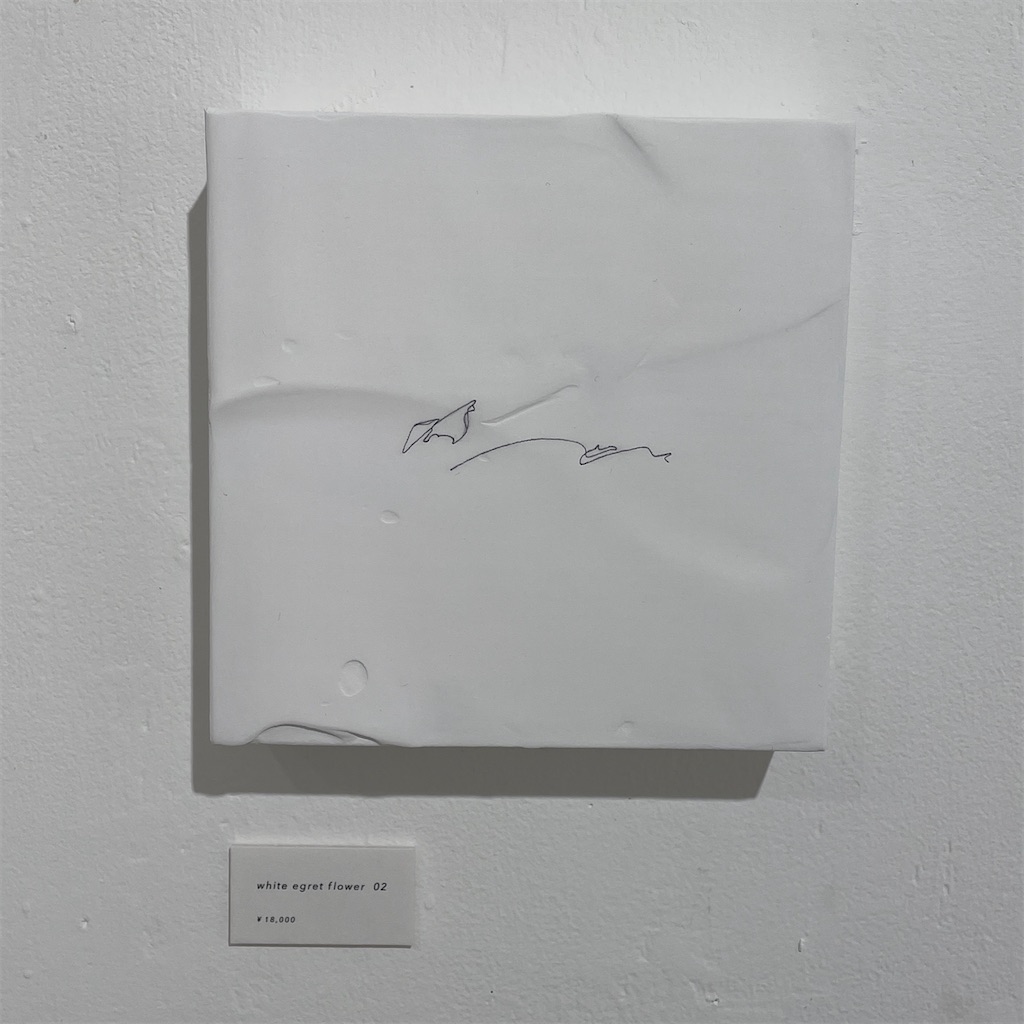

・荒木ゆう子「(scene)」展(2021.10.4〜16 gekilin.)

大阪で毎年開催されているUNKNOWN ASIAやグループ展などで着実にキャリアを積んできている様子の荒木ゆう子女史。この「(scene)」展はそんな彼女の初個展だったのだが、作品のクオリティやコンセプチュアルな精度が飛躍的に高まっていて瞠目。下地を作ったカンヴァスに鉛筆で花の輪郭線をドローイングしたあと、彼女自身が本当に必要だと感じた部分だけを残して作品とするという形で描かれていたのだが、その「本当に必要だと感じた部分」が、もはや元々何を描いていたのか一見して分からなくなるくらいまで省筆化されており、この大胆さには震撼しきり。実在の花から直観を頼りに〈(概念としての)花〉((C)世阿弥)を抽出しようとしているとも言える──実際、荒木女史は茶道を嗜んでいるという──のだが、ここまでくると、そういった(茶道・華道の文脈における)スピリチュアルなニュアンスが付与された〈花〉をも突き抜けた物質性・実在性を見る側に与えるものとなっていたわけで、初個展にしてここまでの達成を見せていたことに驚くばかり。